别误会!这个专业不是学算命

有这样一个专业,它不仅能探索人类大脑这个“超级计算机”的秘密,还能帮助我们解锁复杂的心灵世界。

心理学作为一门真正能帮你读懂自己、理解他人,甚至可以预测行为的学科,从大脑的神经元如何“聊天”,到情绪如何在心里“搞事情”,再到社会互动中的“小九九”,它都能给你答案!

一、心理学≠算命:科学与玄学的本质区别

你是否听过这样的调侃:“学心理学的人是不是能看穿别人心里在想什么?”“学了心理学,以后可以帮人算命改运吗?” 这些误解的背后,折射出大众对心理学的认知偏差。

心理学是一门以实验为基础、以数据为支撑的现代科学,其核心在于通过科学方法研究人类的行为、思维和情感规律。例如,哈佛大学心理学系通过功能性磁共振成像(fMRI)技术,分析大脑活动与情绪的关系;斯坦福大学的 “棉花糖实验” 揭示了延迟满足能力对人生发展的影响。这些研究都依赖严谨的实验设计和统计学分析,与依赖主观臆断的算命玄学截然不同。

心理学的科学属性体现在三个方面:

1.可验证性:所有理论都需通过实验或调查验证,如 “认知行为疗法” 通过随机对照试验证明其对抑郁症的疗效;

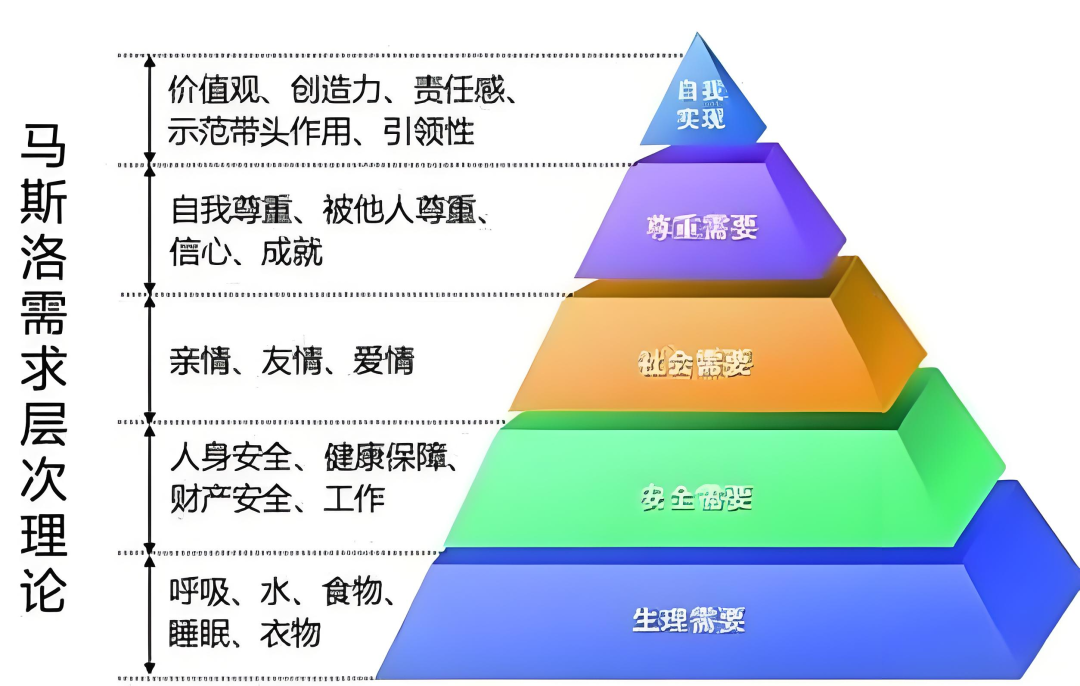

2.可证伪性:理论需接受反例检验,例如 “马斯洛需求层次理论” 在跨文化研究中被部分修正;

3.系统性:涵盖神经科学、社会学等多学科视角,如 “具身认知理论” 结合了心理学与生物学。

常见误解澄清:

1.读心术:心理学通过观察行为、语言等外显信号推测心理状态,但无法直接 “读心”;

2.算命改运:心理学关注行为模式与心理机制,而非预测未来或干预命运;

3.心理操控:心理学研究人类决策规律,但应用需遵循伦理规范,如心理咨询中的保密原则。

二、心理学专业学什么?从神经机制到社会行为的立体探索

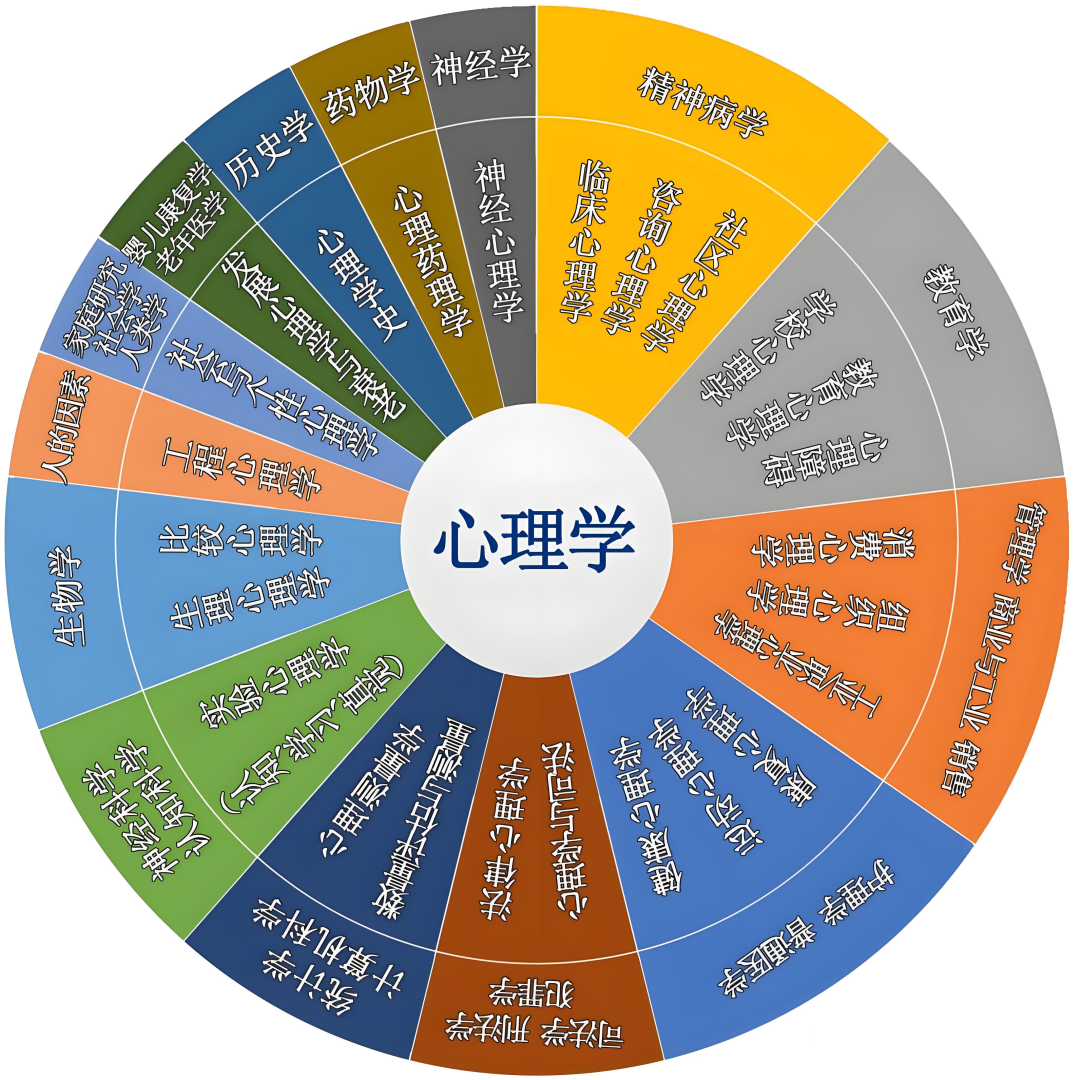

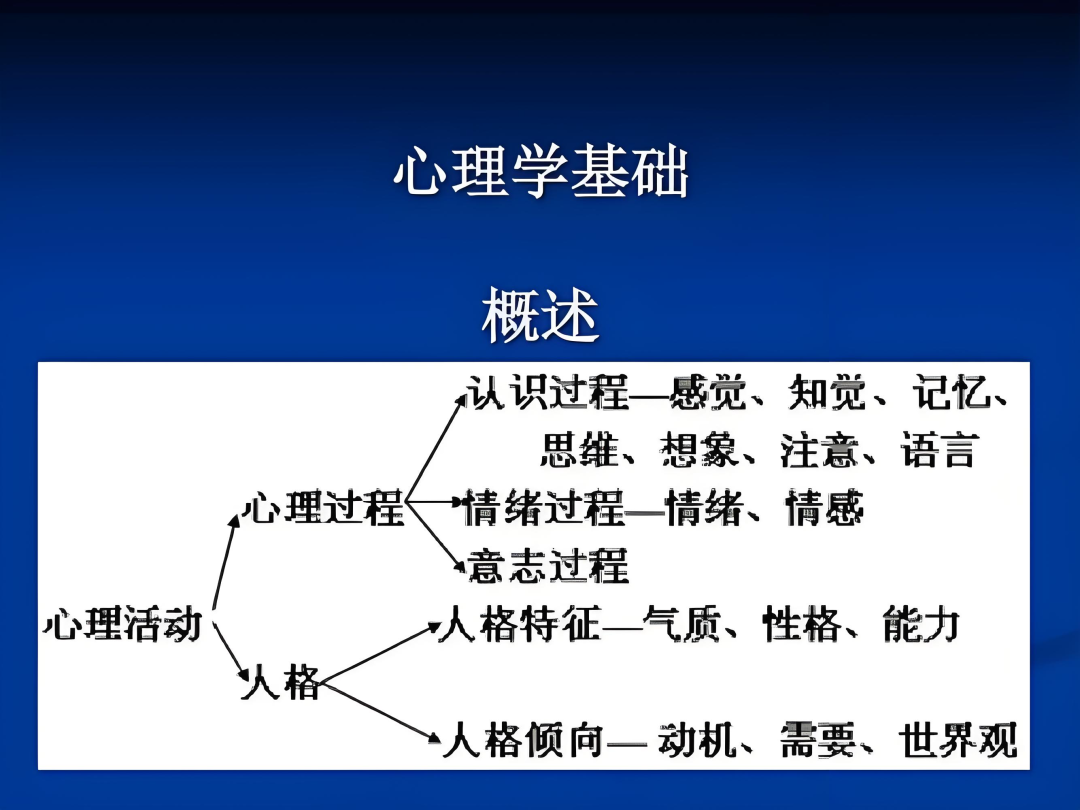

心理学专业的课程体系以 “科学基础 + 应用实践” 为核心,覆盖从微观到宏观的多个层面:

1. 基础理论与方法(基石层)

核心课程:普通心理学(研究感知、记忆、思维等基础心理过程)、实验心理学(学习实验设计与数据分析)、心理统计学(SPSS、R 语言应用)、生理心理学(大脑结构与功能)。

交叉学科:认知科学(心理学 + 计算机科学)、社会心理学(心理学 + 社会学)、发展心理学(从婴幼儿到老年的心理发展规律)。

研究工具:眼动仪、脑电仪(EEG)、近红外脑成像(fNIRS)等高科技设备,用于捕捉人类心理活动的生理信号。

2. 应用领域(落地层)

临床与咨询心理学:学习心理咨询技术(如共情、倾听)、心理评估(MMPI、SCL-90 量表),参与心理咨询实习;

工业与组织心理学:研究员工激励、领导力、团队协作,例如华为、腾讯等企业的用户体验(UX)设计;

教育心理学:探索学习动机、教学策略,如华南师范大学开发的 AI 教案生成系统;

社会与健康心理学:分析社会态度、群体行为,参与社区心理健康服务(如抑郁症筛查)。

3. 前沿方向(创新层)

人工智能与心理学:如闽南师范大学 “认知智能微专业”,培养 “心理学 + AI” 复合型人才,研究脑机接口、情感计算等技术;

积极心理学:聚焦幸福、 resilience(心理韧性),如清华大学 “幸福课” 通过实验提升学生主观幸福感;

文化心理学:比较不同文化背景下的心理差异,如北京大学对中西方 “面子观” 的跨文化研究。

学习挑战:心理学对数学和统计学要求较高,需掌握多元回归、结构方程模型等高级统计方法;同时,实验设计与论文写作需具备严谨的逻辑思维。

三、哪些高校开设心理学专业?从顶尖学府到特色院校的全面布局

国内心理学专业已形成 “顶尖院校引领 + 地方院校特色发展” 的格局,以下是 2025 年的典型代表:

1. 顶尖综合性大学(研究型)

北京师范大学:心理学学科连续五年 QS 世界排名前 50,拥有国家重点实验室,研究方向覆盖认知神经科学、发展心理学等;

北京大学:依托元培学院开设 “心理学 + 计算机” 双学位项目,培养 AI 与心理学交叉人才;

华东师范大学:心理学全国排名第一,在社会心理学、教育心理学领域成果丰硕,2025 年录取分数线 661 分(浙江一段)。

2. 师范类院校(应用型)

华南师范大学:心理学入选 “双一流”,与广东省教育厅合作开发中小学心理健康课程,就业率常年保持 95% 以上;

西南大学:心理学部拥有全国首个 “智能汽车卓越人才” 专项计划,研究自动驾驶中的人机交互心理;

首都师范大学:聚焦儿童心理发展,与北京多所中小学共建实践基地,培养一线心理教师。

3. 特色院校(行业导向)

中国政法大学:开设 “司法心理学” 方向,培养监狱心理矫治、犯罪心理画像等领域人才;

广州大学:2025 年新增心理学同等学力申硕项目,重点培养企业 EAP(员工援助计划)咨询师;

昆山杜克大学:全英文授课,融合西方心理学理论与中国本土实践,毕业生多进入跨国咨询公司。

录取门槛:

顶尖院校:北师大、北大等录取分数线普遍在 650 分以上(新高考省份);

地方院校:如江西师范大学、四川师范大学等,录取分数线约 550-600 分,部分院校对心理学单科成绩有要求。

四、什么样的人适合学心理学?兴趣、能力与价值观的精准匹配

1. 适合人群的核心特质

对人类行为充满好奇:喜欢观察、分析他人,例如通过微表情识别情绪;

具备同理心与耐心:能够倾听他人困扰,例如在心理咨询中保持中立与共情;

逻辑思维与批判性思维:善于设计实验验证假设,例如通过双盲实验检验药物疗效;

抗压能力与情绪稳定性:面对复杂心理问题(如创伤后应激障碍)时保持专业态度。

典型案例:

科研方向:清华大学心理学系博士生通过脑成像技术研究抑郁症的神经机制,需具备扎实的数学和编程能力;

应用方向:某心理咨询师通过认知行为疗法(CBT)帮助青少年缓解考试焦虑,需具备良好的沟通技巧。

2. 不适合人群的常见特征

期待快速解决问题:心理问题往往需要长期干预,例如抑郁症治疗周期通常为 6-12 个月;

对科学研究缺乏耐心:实验心理学需要反复验证,一篇论文从设计到发表可能耗时 2-3 年;

情绪易受影响:心理咨询师需保持职业边界,避免过度卷入来访者的情绪;

数学基础薄弱:心理统计学涉及大量公式推导与数据分析,对数学能力要求较高。

典型案例:

转行案例:某学生因无法适应实验心理学的高强度数据分析,转投人力资源管理领域;

职业困惑:部分心理咨询师因长期接触负面情绪,出现 “替代性创伤”,需定期接受督导。

五、就业与待遇:从心理咨询师到 AI 伦理顾问的多元选择

1. 主要就业方向与薪资水平

心理咨询与治疗:

医院心理科:三甲医院临床心理师年薪 15 万 - 25 万,需考取 “心理治疗师” 资格证;

私立咨询机构:资深咨询师时薪 500-1000 元,头部机构(如简单心理)合伙人年薪超百万;

线上平台:兼职咨询师时薪 200-500 元,如 “壹心理” 平台用户超 5000 万。

教育系统:

中小学心理教师:一线城市年薪 12 万 - 18 万,需通过 “心理健康教育教师资格证” 考试;

高校辅导员 / 教师:985 高校辅导员年薪 10 万 - 15 万,心理学专业教师需博士学历。

企业与公共服务:

人力资源管理:头部企业 HRBP(人力资源业务伙伴)年薪 20 万 - 35 万,需熟悉人才测评工具;

用户体验(UX)设计:互联网大厂 UX 研究员年薪 30 万 - 50 万,需掌握眼动追踪、用户访谈等技能;

司法系统:监狱心理矫治师年薪 10 万 - 18 万,部分岗位要求 “司法心理学” 背景。

新兴领域:

AI 伦理顾问:为科技公司制定算法公平性标准,年薪 30 万 - 80 万;

虚拟现实(VR)心理治疗:如 “Remind me VR” 项目,通过 AI 动态调整治疗方案,技术岗年薪 25 万 - 40 万。

2. 行业趋势与政策红利

政策推动:国家 “十四五” 规划要求 2025 年实现中小学心理教师配备率 95%,基层心理服务人才缺口达 30 万;

市场需求:心理健康服务市场规模年均增长 20%,线上咨询平台用户规模超 2 亿;

跨界融合:心理学与 AI、大数据结合催生新职业,如行为数据分析(年薪 15 万 - 25 万)、脑机接口伦理审查(年薪 20 万 - 30 万)。

3. 职业发展建议

学历提升:科研或临床方向建议攻读硕士 / 博士,如西南大学心理学部 2025 年硕士招生计划 130 人(含专项计划);

技能拓展:学习 Python、MATLAB 等编程工具,掌握 SPSS、R 语言等数据分析软件;

资格认证:考取 “心理咨询师”“心理治疗师”“人才测评师” 等证书,提升职业竞争力。

六、结语:以科学为翼,探索人类心灵的无限可能

心理学不是 “算命学”,而是解码人类行为与思维的科学。它既能通过脑成像技术揭示抑郁症的神经机制,也能通过心理咨询帮助个体重建生活信心;既能为企业优化用户体验,也能为社会治理提供决策依据。

对于高考生而言,选择心理学专业意味着选择一条理性与人文并重、科研与实践结合的道路。它需要你对人类行为充满好奇,愿意用科学方法探索未知;需要你具备同理心与耐心,在帮助他人中实现自我价值;更需要你拥抱变化,在 AI 与大数据的浪潮中把握学科前沿。

正如美国心理学会(APA)所言:“心理学不仅解释人类的过去,更塑造人类的未来。” 当你在实验室中设计实验时,当你在咨询室中倾听来访者时,当你在企业中运用心理学原理优化产品时,你正在参与一场关乎人类福祉的伟大事业。

(注:具体课程设置、录取分数线及就业政策,请以各高校及地方教育部门公布为准。)